Les prochains stages/events

Forum des associations de Quimper 2024

Samedi 7 septembre 2024

de 9h à 18h, ouvert à tous

L'Aïkido Quimper sera présent pour vous accueillir sur son stand pour des infos ou pour s'inscrire.

Rentrée saison 2024-2025 de l'Aïkido Quimper

Mardi 10 septembre 2025

de 19h à 21h, ouvert à tous

Deux cours d'essais gratuits sont proposés.

Calendriers des stages 2024 2025

Les calendriers des stages de la ligue de Bretagne et du département sont disponibles sur la page Cours, onglet Calendrier.

Stage d'armes à l'Aïkido Quimper

Dimanche 28 avril 2024

de 9h30 à12h et de 14h à 16h30

Animé par Claude Jacob, 5ème dan

Ouvert à tous

Dojo Sanshiro, 10 avenue de Kéradennec - 29000 Quimper

Les articles

Shu Ha Ri

en Aïkido

en Aïkido

En fait, si on s’étonne, c’est qu’on ne comprend plus l’essentiel : c’est qu’un enseignement doit nécessairement nous faire sortir du sillage, non pas en quittant la voie du maître, mais en la renouvelant pour soi-même.

L’aboutissement d’un enseignement, c’est sa « refonte » par celui qui en a été le bénéficiaire. C’est une pensée universelle, un art de transmettre si partagé par les traditions anciennes, qu’il fait peut-être partie de la grande tradition originelle si elle existe.

C’est un modèle qui remonte à loin, une compréhension ancienne de la méthode pour s’accomplir dans une expertise et à travers elle, comme homme.

Signification de Shu ha ri

Shu Ha Ri est un terme utilisé par les Japonais pour décrire la progression globale de l’entraînement aux arts martiaux, ainsi que la relation à vie que l’étudiant entretiendra avec son instructeur.

Shu peut signifier « protéger » ou « obéir ». Le double sens du terme décrit bien la relation entre un étudiant en arts martiaux et un enseignant dans les premiers stades de l’élève, qui peut être comparée à la relation d’un parent et d’un enfant.

L’étudiant doit absorber tout ce que l’enseignant lui transmet, être désireux d’apprendre et prêt à accepter toutes les corrections et les critiques constructives.

L’enseignant doit protéger l’élève en ce sens qu’il veille à ses intérêts et qu’il nourrit et encourage ses progrès, tout comme un parent protège un enfant tout au long de sa croissance.

Shu met l’accent sur les bases d’une manière intransigeante afin que l’élève ait une base solide pour l’apprentissage futur, et que tous les élèves exécutent les techniques de manière identique, même si leur personnalité, leur structure corporelle, leur âge et leurs capacités diffèrent tous.

Ha est un autre terme avec un double sens approprié : « se libérer » ou « frustrer ».

Quelque temps après que l’élève ait atteint le niveau dan (ceinture noire), il ou elle commencera à se libérer de deux manières.

En termes de technique, l’étudiant se libérera des fondamentaux et commencera à appliquer les principes acquis par la pratique des bases de manière nouvelle, plus libre et plus imaginative.

L’individualité de l’élève commencera à émerger dans la façon dont il ou elle exécute les techniques. À un niveau plus profond, il ou elle se libérera également de l’enseignement rigide de l’enseignant et commencera à questionner et à découvrir davantage par l’expérience personnelle.

Cela peut être une période de frustration pour l’enseignant, car le voyage de découverte de l’élève conduit à d’innombrables questions commençant par « Pourquoi...

Au stade Ha, la relation entre l’élève et l’enseignant est semblable à celle d’un parent et d’un enfant adulte ; L’enseignant est un maître de l’art, et l’élève peut maintenant être un instructeur pour les autres.

Ri est l’étape à laquelle l’élève, maintenant kodansha (ceinture noire de haut rang), se sépare de l’instructeur après avoir absorbé tout ce qu’il ou elle peut apprendre d’eux.

Cela ne veut pas dire que l’élève et l’enseignant ne sont plus associés.

En fait, c’est tout le contraire qui devrait être vrai ; Ils devraient maintenant avoir un lien plus fort que jamais, un peu comme un grand-parent le fait avec son fils ou sa fille qui est maintenant aussi un parent.

Bien que l’étudiant soit maintenant totalement indépendant, il chérit la sagesse et les conseils patients de l’enseignant et il y a une richesse dans leur relation qui découle de leurs expériences partagées.

Mais l’élève apprend et progresse maintenant plus par la découverte de soi que par l’enseignement et peut donner libre cours à ses propres impulsions créatrices.

Les techniques de l’élève porteront l’empreinte de sa propre personnalité et de son caractère.

Ri, lui aussi, a un double sens, dont la deuxième partie est « libérer » Autant l’étudiant cherche maintenant l’indépendance vis-à-vis de l’enseignant, autant l’instructeur doit libérer l’élève.

Shu Ha Ri n’est pas une progression linéaire. Il s’apparente plus à des cercles concentriques, de sorte qu’il y a Shu à l’intérieur de Ha et à la fois Shu et Ha à l’intérieur de Ri.

Ainsi, les fondamentaux restent constants ; Seules leur application et les subtilités de leur exécution changent au fur et à mesure que l’étudiant progresse et que sa propre personnalité commence à parfumer les techniques exécutées.

De même, l’élève et l’enseignant sont toujours liés par leur relation étroite et par les connaissances, l’expérience, la culture et la tradition qu’ils partagent.

En fin de compte, Shu Ha Ri devrait permettre à l’étudiant de surpasser le maître, à la fois en connaissances et en compétences.

C’est la source d’amélioration pour l’art dans son ensemble. Si l’élève ne surpasse jamais son maître, alors l’art stagnera, au mieux. Si l’étudiant n’atteint jamais la capacité du maître, l’art se détériorera.

Mais, si l’étudiant peut assimiler tout ce que le maître peut transmettre et ensuite progresser à des niveaux d’avancement encore plus élevés, l’art s’améliorera et s’épanouira continuellement.

"Shu ha ri s’applique à toutes les techniques traditionnelles, que ce soit dans le Chado, la voie du thé, du Kado, l’arrangement floral, etc...

Toutes ces voies s’étudient ainsi et passent par ces étapes.

Shu est l’étape où l’on suit scrupuleusement l’enseignement de son maître jusqu’à arriver à reproduire exactement les techniques. Une fois arrivé à ce niveau on essaye de voir ce que tel ou tel changement implique. On sort du moule pour continuer son étude. C’est Ha.

Finalement on dépasse les contradictions et la technique devient sienne. C’est Ri."

Shu ha ri, par Suga senseï

"Shu, ha et ri sont trois étapes qui sont suivis par les voies traditionnelles japonaises classiques.

En simplifiant on peut dire que shu correspond à l'intégration, c'est une période où l'élève travaille dans une imitation totale de son maître.

Ha est la période "destructrice". L'élève travaille dans des directions parfois opposées à celle de son maître et fais le maximum d'expériences possibles afin de s'approprier ce qu'il a reçu dans l'étape précédente.

Finalement le dernier stade, ri, est l'expression véritable de l'art que l'élève, devenu maître à son tour, a développé. Il est au-delà de la dualité et ne cherche ni à imiter ni à se différencier. Il est devenu son art et l'art s'exprime spontanément à travers lui. C'est l'état qu'a atteint aujourd'hui Tamura senseï dans sa pratique de l'Aïkido."

Shu ha ri, par Léo Tamaki

"Shu ha ri représente aussi symboliquement le passage de l'enfance à l'âge adulte.

L'étape shu correspond à l'enfance. On copie. On essaye de faire comme papa maman. L'étape ha correspond à l'adolescence. On veut faire différemment. On veut vivre ses propres expériences. Ri, enfin, est l'âge adulte. On n'essaye plus de copier ou faire le contraire de ses parents. Nos actes ne sont plus supposés être en réaction.

Bien entendu être sorti de l'adolescence ne signifie pas que l'on sache tout. Et chaque instant de notre vie peut, jusqu'au dernier, être source d'évolution.

Notez en outre que shu ha ri est un processus riche qui comporte de nombreux enseignements, et d'autres niveaux de lecture."

"Le processus d'enseignement des Budos se caractérise par les étapes shu, ha et ri.

En simplifiant, shu est l'étape de l'imitation. C'est une période durant laquelle l'élève doit imiter le maître. L'essentiel est de reproduire de façon aussi fidèle que possible ce qu'il réalise. C'est une étape frustrante, qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Mais elle permettra à l'adepte de découvrir les principes et stratégies de la discipline, et surtout l'obligera à s'oublier soi-même en mettant de côté ses préférences et réflexes naturels.

Les uchi-deshis personnifient parfaitement cette période. Si l'on considère que les élèves d'Osenseï s'entraînaient une moyenne de trois heures quotidiennes, et que nombre d'entre eux partaient enseigner après quelques années, on peut prendre le chiffre de 5 000 heures comme indicatif de la durée MINIMALE de la période de shu. Pour des pratiquants "moyens" qui s'entraînent deux fois une heure et demie par semaine hors vacances scolaires et font quelques stages, cette période durerait donc… vingt à trente ans. La période ha est celle de l'exploration.

L'adepte est alors capable de reproduire fidèlement et avec une certaine efficacité les formes qu'il a étudiées. Etant souvent devenu enseignant, il commence à expérimenter les possibilités que peuvent offrir des variations, et même des changements importants dans ce qu'il a appris.

Me considérant à cette étape, je n'ai aucune idée de sa durée moyenne, mais je crois qu'on peut imaginer sans grands risques qu'elle prend AU MINIMUM autant de temps, c'est à dire 5 000 heures. C'est une étape que connaîtront peu de pratiquants.

Et c'est enfin ri, la période de la maîtrise. À ce stade l'adepte n'agit plus en réaction à l'enseignement qu'il a reçu, ne cherchant ni à le copier, ni à s'en écarter. Sa pratique pourra être proche, comme très différente de celle de son maître. Elle sera dans tous les cas une incarnation libre et légitime de la discipline. Rares sont naturellement les adeptes qui atteignent ce stade.

Si métaphoriquement la période shu correspond à l'enfance où l'on imite ses parents, et la période shu à l'adolescence où l'on agit en réaction à eux, ri correspond à l'âge adulte. Celui où nos actes, similaires ou différents, ont le poids des enseignements reçus et de nos expériences.

Bien entendu ceci est une présentation simplifiée de shu ha ri. En pratique les stades sont perméables, et les allers-retours entre les différentes étapes, nombreux."

Yokomen

en Aïkido

en Aïkido

Pourtant, la différence qui existe entre shomen uchi et yokomen uchi ne réside pas dans l’intention de faire shomen ou dans l’intention de faire yokomen, comme s’il s’agissait simplement là de deux options possibles, comme on décide le matin de prendre un thé plutôt qu’un café.

Shomen uchi consiste à couper avec le sabre dans une verticale parfaite. Ceci n’est possible que s’il n’y a pas de changement de garde au moment de la frappe. Si je me trouve dans une position telle que je peux abattre mon sabre sans avoir à faire un pas vers l’avant ou vers l’arrière, alors la verticale peut être parfaite, et la coupe devra pour cette raison être appelée shomen.

En revanche, si la distance est telle que j’aie besoin, pour toucher ma cible, d’inverser mes hanches, en faisant par exemple un pas vers l’avant, alors un élément biomécanique lié à ce changement de hanmi vient influencer et modifier le mouvement.

Car les passages simultanés de la hanche arrière vers l’avant, et de la hanche avant vers l’arrière, dessinent autour de la colonne vertébrale un mouvement circulaire inévitable, qui a évidemment peu d’amplitude, mais suffisamment tout de même pour être transmis, via les liaisons osseuses et les chaînes musculaires, à la partie supérieure du corps qui tient le sabre. Quand le sabre descend dans ce moment précis, il ne peut alors faire autrement qu’adopter un très léger angle qui est la conséquence absolument nécessaire de la faible rotation initiale engendrée par le changement de hanches.

Et bien, c’est cela qu’on appelle yokomen, et ce n’est que cela.

La différence entre yokomen et shomen n’est donc pas la conséquence d’un choix libre de « frapper yokomen » plutôt que de « frapper shomen », elle est uniquement le résultat de l’angulation du corps provoquée par l’inversion des hanches. Et c’est pourquoi l’angle de coupe pris par le sabre en yokomen est nécessairement peu important : parce qu’il est lié à cette inversion des hanches et à cela seulement.

On peut dès lors prendre comme référence la règle suivante, s’il y a inversion des hanches, la coupe du sabre est nécessairement yokomen.

La règle symétrique est tout aussi valable, s’il n’y a pas inversion des hanches, la coupe du sabre est nécessairement shomen.

En effet, couper yokomen sans inversion des hanches reviendrait à couper avec un angle qui ne serait pas une nécessité, pas issu du mouvement des hanches, et où les bras agiraient donc indépendamment de la partie basse du corps. Cela en Aikido ce n’est pas possible, c’est l’erreur classique des débutants qui balancent le sabre autour de leur tête avec de grands mouvement de bras qui les font ressembler à des moulins, parce qu’ils ne comprennent pas l’unicité de shomen et de yokomen.

Il est donc conforme à la réalité de dire que yokomen n’est jamais qu’un shomen accompli en inversant les hanches. Et cette vérité, si l’on prend la peine d’y réfléchir, signifie que le sabre japonais n’a qu’une seule coupe, dont l’angulation peut certes varier de quelques degrés, mais seulement en vertu d’une nécessité liée à la biomécanique, et pas du tout par la « décision » du sabreur de donner un angle à sa coupe.

Ceci a une grande importance, car on s’approche ici de deux idées fondamentales de l’Aikido :

La première, c’est que la technique est une et indivisible, et que ce sont seulement ses modalités d’application qui peuvent donner l’illusion qu’elle est multiple. L’Aïkido parle du Un, et il n’y a qu’une coupe en Aïkido.

La seconde, c’est que l’homme ne choisit pas la technique de combat la plus appropriée (car yokomen est effectivement plus approprié que shomen dans certaines situations), c’est au contraire cette technique qui s’impose à lui en vertu de critères indépendants de sa volonté, et qui pourtant proposent la réponse la plus pertinente au problème particulier auquel il se trouve confronté.

Et il n’y a pas loin de là à l’idée que l’homme en harmonie avec l’univers ne fait que laisser couler dans tout son être une force qui le dépasse infiniment, dont les ressorts s’imposent à lui comme autant de nécessités supra humaines, mais qui s’exprime néanmoins à travers lui dans la mesure où il ne cherche pas à s’opposer, par une volonté maladroite et intempestive, au cours naturel des choses.

Voilà comment, à partir d’une simple technique de coupe au sabre, on en vient à mieux comprendre la place de l’homme dans l’univers.

Philippe Voarino.

Le ki

en Aïkido

en Aïkido

Dès qu’on parle du ki on passe pour un mystique, une espèce d’hurluberlu : « Ce n’est pas scientifique, aucun instrument, aucune machine n’est capable de prouver, de démontrer que le ki existe ».

Je suis parfaitement d’accord. Effectivement si on considère le ki comme une énergie surpuissante, une sorte de magie capable de projeter des personnes à distance ou de tuer seulement grâce à un cri, comme on le croyait avec le kiai, on risque de s’attendre à des miracles et d’être très vite déçu.

Le ki une philosophie orientale ?

Quelle est cette philosophie « orientale » à laquelle nous n’aurions pas accès ?

Existe-t-il un domaine spécifique réservé à quelques adeptes, à quelques disciples triés sur le volet, ou bien cette connaissance est-elle à la portée de tous, et qui plus est, sans se compliquer la vie. Je veux dire en menant une vie normale, sans faire partie d’une élite ayant eu accès à des connaissances secrètes, sans avoir des pratiques spéciales, cachées et distribuées au compte gouttes, mais plus simplement en ayant un travail, des enfants etc.

Quand on pratique l’Aïkido, évidemment on est dans une recherche tant philosophique que pratique, mais c’est une recherche « exotérique » et non « ésotérique ».

Itsuo Tsuda a écrit neuf livres, créant ainsi un pont entre l’Orient et l’Occident pour nous permettre de mieux comprendre l’enseignement des maîtres japonais et chinois, pour le rendre plus concret, plus simple et accessible à tous. Il n’est pas nécessaire d’être oriental pour comprendre, sentir de quoi il s’agit. Mais il est vrai que dans le monde où nous vivons il va falloir faire un petit effort.

Sortir de nos habitudes de comportement, de nos références. Avoir un autre type d’attention, un autre type de concentration. Il ne s’agit pas de repartir de zéro mais de s’orienter différemment, de conduire notre attention (notre ki) d’une autre manière.

Déjà nous devons nous débarrasser de l’idée, très cartésienne, selon laquelle le ki serait une seule et même chose, alors qu’il est multiple. Admettre aussi que notre corps est capable de sentir des choses que l’on aurait du mal à expliquer rationnellement, mais qui font partie de notre vie quotidienne, comme la sympathie, l’antipathie, l’empathie.

Les sciences cognitives tentent à coup de neurones miroirs et autres procédés de décortiquer tout ça, mais cela n’explique pas tout, et même parfois ça complique les choses.

De toute façon à chaque situation il y a une réponse, mais on ne peux pas analyser tout ce que l’on fait à chaque instant en fonction du passé, du présent, du futur, de la politique ou de la météo. Les réponses surgissent indépendamment de la réflexion, elles surgissent spontanément de notre involontaire, que ces réponses soient bonnes ou mauvaises, l’analyse nous le dira après coup.

Le ki en Occident

L’Occident connaissait le ki par le passé, on l’appelait pneuma, spiritus, prana, ou tout simplement souffle vital.

Aujourd’hui cela semble bien désuet. Le Japon a gardé un usage très simple de ce mot que l’on peut retrouver dans une multitude d’expressions, que je cite plus loin, en reprenant un passage d’un livre de mon Maître.

Mais dans l’Aïkido qu’est-ce que le ki ?

Si une École peut et doit parler du ki, c’est bien l’École Itsuo Tsuda, et cela évidemment sans prétendre à l’exclusivité, mais simplement peut-être parce que mon Maître avait basé tout son enseignement sur le ki, qu’il avait traduit par respiration.

C’est pourquoi il parlait d’une « École de la respiration » : « Par le mot respiration, je ne parle pas d’une simple opération bio-chimique de combinaison oxygène-hémoglobine. La respiration, c’est à la fois vitalité, action, amour, esprit de communion, intuition, prémonition, mouvement. »

L’Aïkido n’est pas un art de combat, ni même de self défense. Ce que j’ai découvert avec mon Maître, c’est l’importance de la coordination de la respiration avec mon partenaire, comme moyen de réaliser la fusion de sensibilité quelle que soit la situation.

Itsuo Tsuda nous expliquait à travers ses textes ce que lui avait transmis son Maître Morihei Ueshiba. Pour nous le transmettre de manière plus concrète, pendant ce qu’il appelait « la première partie » – la pratique solitaire, qu’on appellerait aujourd’hui Taizo – au moment de l’inspiration, il prononçait KA, et à l’expiration MI.

Certaines fois il nous expliquait : « KA est le radical de Feu Kasai en japonais, et MI le radical de l’Eau Mizu ». L’alternance de l’inspire et de l’expire, leur union, crée Kami que l’on peut traduire par le divin. « Mais attention, nous disait-il, il ne s’agit pas du dieu des chrétiens ni même de celui d’une quelconque religion mais, si vous avez besoin de références, on peut dire que c’est dieu l’univers, dieu la nature, ou tout simplement la vie ».

Il y avait au dojo un dessin exécuté à l’encre de chine et tracé par Maître Ueshiba comportant quatorze formes très simples que nous appelions Futomani car O Senseï avait dit qu’il lui avait été dicté par Ame-no-Minaka-nushi : le Centre céleste.

Itsuo Tsuda en donne l’explication dans son livre Le dialogue du silence. Grâce à cela j’ai mieux compris les directions que prenait le ki lorsqu’il avait une forme.

Renouer, retrouver les liens avec ce qui préexiste au plus profond de nous.

Le fondateur parlait de Haku no budo et de Kon no budo : kon étant l’âme essentielle qui ne doit pas être étouffée, mais disait-il, on ne doit pas négliger l’âme haku qui assure l’unité de l’être physique. Une fois encore on parle de l’unité.

Si notre pratique s’intitule Aï ki do : « voie d’unification du ki », c’est bien que ce mot ki a un sens.

La pratique concrète nous permettra de le comprendre, mieux que les longs discours. Et pourtant il faut tenter d’expliquer, tenter de faire passer ce message si important, car sans cela notre art risque fort de devenir un combat « Que le plus fort, le plus habile ou encore le plus malin gagne », ou bien une danse ésotérique, mystique, élitiste, voire sectaire.

Et pourtant nous connaissons bien le ki, nous le sentons à distance. Par exemple quand on se promène dans une petite rue la nuit, et que tout à coup on sent une présence, on sent un regard dans notre dos et pourtant il n’y a personne !

Quant soudain on remarque, sur un toit avoisinant, un chat qui nous regarde. Un chat tout simplement, ou un rideau qui se rabat subrepticement. Le regard est porteur d’un ki très fort que tout le monde peut sentir, même de dos.

Une des pratiques de Seitai do appelée Yuki consiste à poser les mains sur le dos d’un partenaire et à faire circuler le ki. Il ne s’agit aucunement de faire l’imposition des mains pour guérir quelqu’un qui à priori n’est pas malade, mais d’accepter de visualiser la circulation du ki, cette fois comme un fluide, comme de l’eau qui coule. Au début on ne sent rien ou peu de chose de la part de l’un comme de l’autre. Mais là encore, petit à petit on découvre le monde de la sensation.

On peut dire que c’est une dimension à part entière dans la plus grande simplicité. C’est simple, c’est gratuit, ce n’est lié à aucune religion, on peut le faire à tout âge et quant on commence à sentir cette circulation du ki, la pratique de l’Aïkido devient tellement plus facile.

L’exercice de kokyu ho par exemple, ne peux pas se faire sans le kokyu, donc sans le ki, à moins de devenir un exercice de force musculaire, une façon de vaincre un adversaire.

Je n’aurais jamais pu découvrir l’Aïkido que mon Maître enseignait si je n’avais pas volontairement et avec opiniâtreté cherché dans cette direction. Dans la recherche sensitive, à travers tous les aspects de la vie quotidienne pour comprendre, sentir, et étendre cette compréhension sans jamais abandonner.

Ambiance

Le ki est aussi ambiance, par conséquent, pour pratiquer il y a besoin d’un lieu qui permette la circulation du ki entre les personnes.

Ce lieu, le dojo, doit à mon avis, chaque fois que cela est possible, être « dédié » à une pratique, une École.

Itsuo Tsuda considérait que en entrant dans le dojo on se sacralisait, et c’est pourquoi on saluait en montant sur les tatamis. Ce n’est pas un lieu triste où les gens « doivent garder un visage renfrogné et constipé.

Au contraire, il faut y maintenir l’esprit de paix, de communion et de joie. » L’ambiance du dojo n’a rien à voir avec celle d’un club ou avec celle d’une salle multi-sports qu’on loue quelques heures par semaine et qui est utilisée, pour cause de rentabilité, par différents groupes n’ayant rien à voir entre eux. Le genre de local, de gymnase où l’on passe, on s’entraîne, puis une douche et ciao ; au mieux une bière au bistrot du coin histoire d’échanger un peu les uns avec les autres.

Quand on connaît le ki, quand on commence à le sentir et surtout quand on veut découvrir ce qui se cache derrière ce mot, un lieu comme le dojo c’est vraiment tout autre chose. Imaginez un endroit calme dans un petit passage parisien au fond du vingtième arrondissement. Vous traversez un petit jardin et au premier étage d’un bâtiment très simple s’ouvre « Le Dojo ».

Vous y venez tous les jours si vous voulez, car chaque matin il y a une séance à sept heure moins le quart : vous êtes chez vous. Vous avez votre kimono sur un cintre dans les vestiaires, la séance dure à peu près une heure, puis vous prenez un petit déjeuner avec vos partenaires dans l’espace attenant, ou vous partez précipitamment au travail.

Le samedi et le dimanche grasse matinée, séances à huit heure.

Expliquer le ki est une chose difficile c’est pourquoi seule l’expérience nous le fait découvrir. Et pour cela il faut y mettre les conditions qui permettent cette découverte. Le dojo fait partie des éléments qui facilitent grandement la recherche dans cette direction. Renouer des circuits, mais aussi dénouer ces liens qui nous enserrent et obscurcissent notre vision du monde Petit à petit le travail va se faire, les nœuds vont se dénouer, et si nous acceptons qu’ils se dénouent on peut dire que le ki recommence à circuler plus librement.

Il circule à ce moment là en tant qu’énergie vitale, il est possible de le sentir, de le visualiser, de le rendre en quelque sorte conscient. Car des tensions inutiles, qui n’arrivent pas à se libérer, rigidifient notre corps. Pour rendre la chose la plus claire possible, on pourrait dire que c’est à peu près comme si un tuyau d’arrosage était bouché. Il risque d’éclater en amont.

La rigidification du corps oblige celui-ci à réagir pour sa propre survie. Il se produit alors des réactions inconscientes qui agissent au niveau du système involontaire. Pour éviter ces blocages, surviennent de micro fuites de cette énergie vitale et même parfois des fuites plus importantes, par exemple dans les bras, au niveau du koshi et principalement aux articulations.

La conséquence immédiate est que les personnes n’arrivent plus à pratiquer avec fluidité et c’est la force qui compense le manque, on raidit des parties du corps qui se mettent à réagir comme autant de pansements ou de plâtres pour empêcher ces déperditions de la force vitale.

C’est pourquoi il est si important de travailler sur le fait de sentir le ki, de le faire circuler. Au début c’est la visualisation qui nous le permet, mais au fur et à mesure qu’on approfondit la respiration (la sensation, la sensibilité au ki), si on reste concentré sur une pratique souple, si on se vide l’esprit, on peut découvrir, voir, sentir la direction du ki, sa circulation.

Cette connaissance nous permet de l’utiliser et la pratique de l’Aïkido devient facile. On peut commencer à pratiquer la non résistance : Le non faire.

La sensibilité naturelle des femmes au ki

Les femmes ont généralement plus de sensibilité par rapport au ki ou, plus exactement, elles la conservent plus, si elles ne se déforment pas trop pour se défendre dans ce monde d’hommes où tout est régi suivant les critères et les besoins de la masculinité, de l’image de la femme qui est transmise et de l’économie.

Leur sensibilité vient du besoin de conserver à leur corps la souplesse pour pouvoir accoucher de façon naturelle et s’occuper des nouveaux-nés. C’est une souplesse qui ne s’acquière pas dans les salles de sport, de musculation ou de fitness, c’est plutôt une tendresse, une douceur qui saura au besoin être ferme et sans aucune mollesse quand ce sera nécessaire. Le nouveau-né a besoin de toute notre attention mais il ne parle pas encore.

Il ne peut pas dire : « j’ai faim, j’ai soif ou je suis fatigué », ou encore « maman tu est trop nerveuse, calme toi, et dis à papa de parler moins fort, cela me fait peur ».

Grâce à leur sensibilité naturelle, elles sentent les besoins de l’enfant, elles ont l’intuition de ce qu’il faut faire et le ki passe entre la mère et l’enfant. Quant le père, toujours très rationnel, ne comprend pas, la mère sent et du coup elle sait.

Même si elle n’est pas mère, même si elle est une jeune femme sans aucune expérience, c’est le corps qui réagit, c’est lui qui a cette sensibilité naturelle au ki et c’est pourquoi, je pense, il y a tant de femmes dans notre École. C’est parce que le ki est au centre de notre pratique, que rien ne saurait se faire sans lui.

Nous mettons notre sensibilité dans cette direction et ainsi on peut voir le monde et les personnes non plus seulement au niveau des apparences mais bien plus loin, dans leur profondeur, ce qu’il y a derrière la forme, ce qui la structure, ou ce qui la conduit.

Voici quelques exemples que donnait Itsuo Tsuda, extraits du livre Le Non-faire : « La chose la plus difficile à comprendre dans la langue japonaise, c’est le mot « ki ».

En effet, si les Japonais l’utilisent des centaines et des centaines de fois par jour, sans y réfléchir, il est pratiquement, et je dirais aussi théoriquement, impossible d’en trouver un équivalent dans les langues européennes.

Si le mot, pris isolément, reste intraduisible en français, il n’est toutefois pas impossible de traduire les expressions courantes dans lesquelles il se trouve incorporé.

Je vais citer quelques exemples :

ki ga chiisai : mot à mot, son ki est petit. Il se fait trop de souci pour rien.

ki ga ôkii : son ki est grand. Il ne se fait pas de souci pour des petites choses.

… ki ga shinai : je n’ai pas de ki pour… Je n’en ai pas envie. Ou, cela me dépasse.

… ki ga suru : il fait du ki pour… J’ai le flair, le pressentiment, je sens intuitivement…

waru-gi wa nai : il n’a pas de mauvais ki, il n’est pas méchant, n’a pas de mauvaises intentions.

ki-mochi ga ii : l’état du ki est bon ; je me sens bien.

ki ni naru : cela attire mon ki, je n’arrive pas à dégager mon esprit de cette idée. Quelque chose de bizarre, d’anormal arrête mon attention, malgré moi.

ki ga au : notre ki coïncide, nous sommes sur la même longueur d’ondes.

ki o komeru : concentrer le ki. Pour la question de concentration, je n’ai vu nulle part ailleurs d’exemple aussi hautement porté qu’au Japon.

ki-mochi no mondai : c’est conditionné par l’état du ki. Ce n’est pas l’objet, le résultat tangible, mais c’est le geste, c’est l’intention qui compte.

On pourrait encore citer plusieurs centaines d’expressions avec le mot ki. Si les Japonais sont pour la plupart incapables de dire ce qu’est le ki, il n’empêche qu’ils savent instinctivement à quel moment il faut le dire ou ne pas le dire. ».

Itsuo Tsuda avait commencé l’Aïkido à l’âge de quarante cinq ans, il n’avait rien d’un sportif mais sa seule présence transformait toute l’ambiance du dojo. J’aimerais vous raconter une anecdote concernant un des exercices que je faisais dans les années soixante-dix, alors que mon Maître avait déjà plus de soixante ans.

Lorsque je passais le portail de la cour au fond de laquelle se trouvait le dojo, je m’arrêtais un instant, je fermais les yeux et cherchais à sentir si « il » était là.

Les premiers temps cela ne marchait pas trop, c’était des coups au hasard, des coups de chance. Petit à petit j’ai compris : je ne devais pas chercher à savoir. Alors j’ai commencé à me « vider », à cesser de penser et c’est venu. Je savais chaque matin si il était arrivé ou non. Je sentais sa présence dès que je m’approchais du dojo.

A partir de ce moment quelque chose s’est transformé en moi. J’avais enfin compris un petit bout de son enseignement, et surtout, j’avais vérifié que le ki ne faisait pas partie de l’irrationnel, que c’était concret, et que sa perception était accessible à tous puisqu’elle m’avait été accessible.

Régis Soavi, Dragon Magazine

Traditionnellement, il semble que ki était utilisé dans le sens d’intention dans le monde martial. Un choix qui a été perpétué dans le monde du Kendo.

Dans d’autres disciplines, la signification de ki s’est étendue. Au point parfois, comme en Aïkido, de devenir flou…

Lorsque j’ai débuté la pratique martiale je cherchais le MEILLEUR art, pour devenir LE plus fort. Je gesticulais à la recherche de LA vérité, qui sans cesse semblait m’échapper.

Chaque théorie que j’échafaudais s’écroulait à mesure que j’accumulais les expériences, chaque certitude volait en éclat à mesure que je multipliais mes rencontres.

Aujourd’hui, après quatre décennies de pratique et la rencontre de nombre des plus grands maîtres contemporains du monde martial, j’ai appris la tolérance, le recul, la perspective.

Rares sont les mouvements, principes, stratégies, qui ne soient exprimés différemment selon le contexte, le vécu et les objectifs de chacun.

Le ki est un concept complexe, qui résiste à une définition simpliste. Ci-dessous vous ne trouverez donc pas LA véritable définition du ki.

Simplement le partage d’expérience de vies entières de pratique. Des points de vue différents qui aident à saisir la notion de ki dans sa multiplicité, enrichiront notre compréhension individuelle, et nourriront nos recherches.

Les maîtres ci-dessous ont toutefois en commun un point essentiel. Le refus des manifestations spectacles, et toute tentative de mystification.

Kono Yoshinori, Akuzawa Minoru, Hino Akira

Le refus des manifestations spectacles, et toute tentative de mystification.

Irie Yasuhiro

On peut développer une force bien plus importante que les capacités musculaires. Si on arrive à utiliser cela, les techniques fonctionnent à un tout autre niveau.

Est-ce le ki ? Je n'aime pas employer ce terme. Comme je le disais précédemment, en devenant célèbre les adeptes ont pour habitude de déclarer "Ceci est l'Aïki !" ou "Ceci est le ki !" lorsqu'ils font des démonstrations spectaculaires.

Mais ce n'est ni reproductible ni efficace sur des personnes ne faisant pas partie de l'école. Il n'y a aussi toujours que le maître qui est capable d'utiliser et démontrer le "ki", l' "Aïki".

Ça ne correspond pas à ma conception des choses. Je pense que l'on utilise le terme ki pour désigner un ensemble de choses très concrètes et transmissibles qui vont des angles à la distance, en passant par la hauteur où a lieu la technique. Des choses qui doivent être enseignées clairement.

Et dans cela il y a une façon de faire le mouvement sans force. Il faut la faire sentir encore et encore et guider l'élève pour qu'il puisse l'acquérir. Rien de magique ou de vague.

Saotome Mitsugi

Osenseï employait le mot "ki" dans de nombreux sens. Pour lui la concentration était le ki. Parfois il s’en servait pour décrire la confiance, la vitalité, souvent la force de l’univers et la fonction de Dieu. Il n’existe pas de définition complète : il faut appréhender la réalité.

Christian Tissier

Que représente le ki pour vous ?

La vie, le souffle de vie qui est en tout. Le problème du ki c’est son écoulement. Si le ki ne s’écoule pas naturellement on est malade, bioki.

Pratiquez-vous des exercices comme le chi-kung ?

J’ai énormément de respect pour le chi-kung, le Taï chi. Mais je pense que leur propos est dans l’écoulement du ki et je pense que l’Aïkido le permet aussi sous une autre forme mais qui est suffisante.

Yamada Yoshimitsu

Qu'est-ce que le ki pour vous ?

Pour moi le ki n'est pas seulement quelque chose qui se manifeste sur le tatami. Le ki est présent à chaque instant, même dans la vie quotidienne. C'est une énergie invisible mais à laquelle je crois.

Quelque chose qui nous permet d'agir, penser, interagir positivement avec les gens, la société.

Ce n'est pas quelque chose de réservé aux artistes martiaux. On dit parfois de quelqu'un qu'il a beaucoup de ki, un ki fort. C'est quelque chose que l'on perçoit autour des gens qui rencontrent le succès. Une sorte d'aura positive.

Et c'est un état permanent. Quoi que l'on fasse, à n'importe quel instant de sa vie.

Au départ l'Aïkido est devenu extrêmement populaire parmi les hippies. Et ils ne voulaient entendre parler que de la puissance du ki.

Ils venaient ici et ne travaillaient pas ! Un jour je faisais faire kokyu dosa et un élève était immobile, dans une intense… concentration peut-être.

Au bout d'un moment je lui tape sur l'épaule et lui dit "Mais qu'est-ce que tu fais ?".

Il me répond "Senseï, ne me dérangez pas, j'étends mon ki.". C'était ce type de mentalité. Ils ne prenaient que la partie sur le ki.

Je leur disais, comme Toheï senseï, "Un ki fort a besoin d'un corps fort."

(…) Il faut toujours ancrer les choses dans le "réel", que cela influe positivement notre vie quotidienne.

Il y a aussi eu les livres de Toheï Koichi qui ont été publiés. Le pays était embourbé dans la guerre du Vietnam, et toute une génération était à la recherche de spiritualité.

Sa pratique basée sur le ki était très attractive pour les jeunes américains de l'époque, et il a rencontré un écho très favorable. Ils ont commencé à tout faire avec le ki. (Rires)

Est-ce que vous parlez aussi de ki dans votre enseignement ?

Non. Toheï n'avait d'ailleurs pas besoin de ki ou quoi que ce soit d'ésotérique. Il était très puissant, souple et relâché.

Je crois que le terme ki a simplement été un outil qu'il a utilisé pour le développement de l'Aïkido. Et c'était très malin. Il disait d'ailleurs aussi aux gens qui rêvaient trop "Un ki fort a besoin d'un corps fort.".

Beaucoup de pratiquants ont dû venir vous voir en espérant apprendre à maîtriser le ki ?

Oui ! J'avais du mal à répondre à leurs attentes, et beaucoup ont dû être déçus. (Rires)

Kono Yoshinori

Quelle est selon vous la place du ki dans la pratique ?

Il y a de nombreux écrits qui ont défini le ki de nombreuses façons. Mais une chose intéressante à prendre en considération est qu'il s'agit d'une notion qui n'était pas utilisée à l'époque de Miyamoto Musashi.

C'est une notion qui a été popularisée à l'époque Edo lorsque beaucoup de gens sont devenus capables de lire les classiques chinois.

Sasaki Masando

Qu'est-ce que le ki ?

Je m'appelle Sasaki Masando et je suis immortel.

Le corps est un instrument. Sa durée de vie est limitée. Mais il y a quelque chose d'éternel en nous.

Certains l'appelle âme. En Aïkido on parle de Ki. Cette part de l'homme est, tel le mont Fuji, immuable.

Un poème de Yamaoka Tesshu dit :

"Harete yoshi

Kumorite mo yoshi

Fuji no yama

Moto no sugata wa

Kawazari ni keri"

Quoi qu'il arrive notre essence immortelle est immuable.

(N.d.a. : Traduction très approximative du poème "Par temps clair, par temps nuageux, le mont Fuji, forme des origines, est inchangé".)

Hiroo Mochizuki

Comment définiriez-vous le ki ?

Ki c'est l'énergie, mais aussi l'intention. Et c'est la sensation qui est intéressante.

J'ai surtout compris cela avec… la boxe ! En boxe il y a la théorie. Si j'ouvre ici il va venir là, etc. Mais dans la réalité ça va très vite. Trop vite pour voir. Et c'est là qu'il faut que ce qui est entré dans la tête soit intégré dans le corps pour que cela devienne instinctif.

Dans l'action on ne peut pas regarder, calculer, il faut ressentir, percevoir avec le corps. C'est ça pour moi la partie la plus intéressante de l'utilisation du ki.

Et c'est quelque chose qui est en chacun de nous, que l'on pratique les arts martiaux ou pas. C'est ce qui fait que quelqu'un dont vous regardez intensément le dos se retourne quelle que soit la distance.

Shimizu Kenji

Comment définissez-vous le ki ?

En Aïkido on parle souvent de ki mais c'est une idée abstraite qu'il est dur de comprendre.

Si on parle de ki il y a avant tout le kimochi, le travail du cœur. C'est de là que vient la vigueur et l'énergie. C'est un principe fondamental bien plus important que la force musculaire.

La puissance découle de la force morale. Quand on écoute les récits des survivants de la guerre on comprend que si le ki faiblit la mort est assurée.

Sans nourriture ni espoir pour le lendemain seule la force morale (kiryoku) permet de survivre.

Si l'on perd espoir on meurt. C'est le ki qui guide et dirige l'homme.

Plus qu'une énergie physique le ki est donc une force spirituelle ?

L'âme est la source du ki. Je ne voudrais pas que les gens se méprennent sur ce que je vais dire mais je ne crois pas que l'on puisse enseigner ce qu'est le ki.

C'est une chose que l'on doit expérimenter et comprendre soi-même par la pratique. Certaines personnes ne sont intéressées que par la technique et veulent devenir fortes en se concentrant dessus.

Mais même en acquérant une solide technique, seule elle est inutile. Si l'esprit n'est pas fort lorsqu'il est nécessaire de faire face, le cœur fuira malgré la puissance du corps.

Dans l'ancien temps dans l'entraînement du Budo on utilisait le corps pour renforcer l'esprit pendant la pratique. Shin shin tanren, forger le corps et l'esprit.

L'Aïkido est exactement cela, il sert à renforcer le corps et l'esprit de manière unifiée. C'est une chose très difficile pour l'homme.

Il ne faut pas se limiter à l'apprentissage de formes techniques. On débute par l'étude des formes, les katas, puis on les oublie pour rentrer véritablement dans la technique. Répéter simplement la forme nous fige et bloque notre évolution.

Hino Akira

Pratiquez-vous des exercices de développement du ki tels que le Qi Gong ?

Notre pratique est basée sur la sensibilité et c'est cela qui développe le ki. Il n'y a donc pas d'exercices spécifiques mais tout notre travail doit le développer naturellement.

Akuzawa Minoru

Beaucoup d'arts martiaux utilisent le terme de ki. Qu'en est-il en Aunkaï ?

C'est un terme que je n'utilise pas. Mais le ki est l'intention et la conscience. Donc il est évidemment développé dans tous les exercices que nous travaillons.

Mais je ne projette pas de ki. (rires)

Fujiwara Hironobu

Comment interprétez-vous l’expression ki ken tai ichi ?

(Rires) C’est périlleux car parler précisément de tels fondements nous expose à être réprimandé par un grand maître qui aurait une vision différente.

À un premier niveau de lecture, c’est l’union entre l’intention, le sabre et le corps dans l’action. Si on creuse plus profondément on arrive à des interprétations plus personnelles. Par exemple pour moi, ki recouvre ici l’intention, et implique de s’engager en confiance, d’être déterminé dans son action.

Pour le ken c’est évidemment le sabre en tant qu’objet, mais aussi la technique qui sous-tend son utilisation, par exemple la ligne de coupe. Enfin pour le corps, il y a un accent particulier sur les déplacements qui sont au cœur de la discipline.

Il y a donc un degré de lecture où l’on parle d’harmonie entre la détermination, la technique et le déplacement. Mais c’est loin d’être le seul, et il y a beaucoup d’interprétations possibles.

C’est ce qui peut amener à considérer que même si il y a une touche, s’il manque un de ces éléments, il n’y a pas de véritable ippon.

Comment définissez-vous le ki ?

(Rires) C’est une question immense, et à vrai dire je ne saurai y répondre de façon réellement pertinente. Je dirai que le ki est ce qui emplit le ma, l’intervalle, l’espace-temps qui nous relie et nous sépare. Que c’est ce qui nous fait nous sentir triste lorsque l’on voit quelqu’un de triste. C’est un des fondements de notre humanité.

Léo Tamaki, Budo - Bujutsu

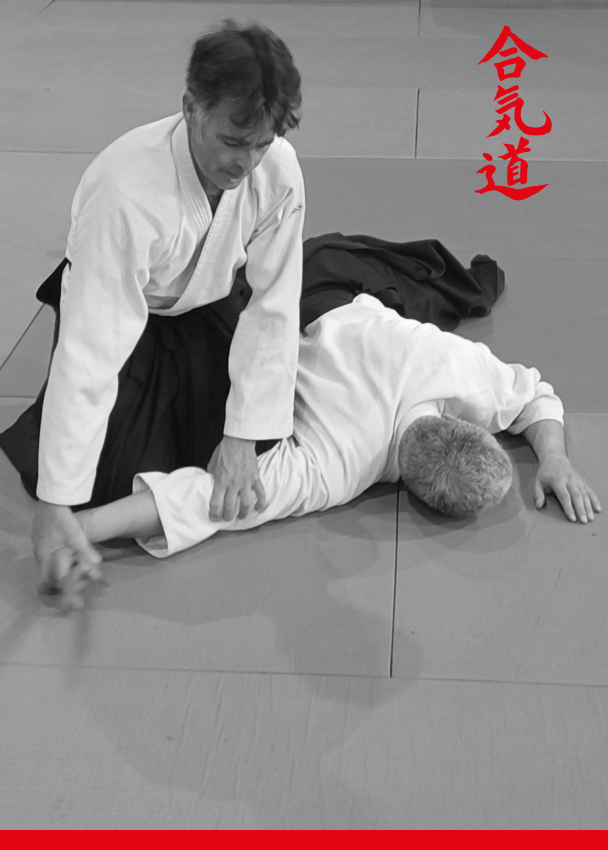

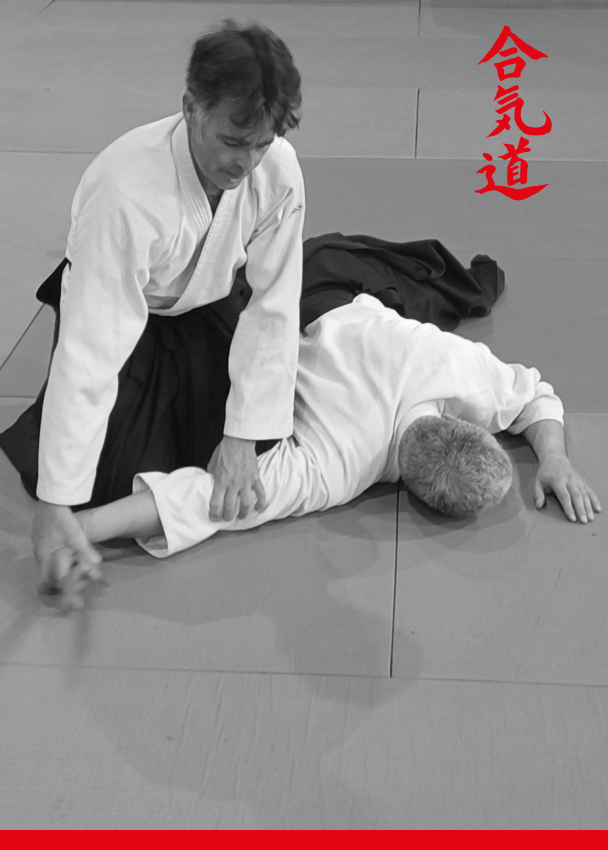

Ushiro waza

les techniques arrières

les techniques arrières

Cependant, comme c’est souvent le cas avec les arts martiaux japonais, si son étude propose une valeur « faciale » questionnable, l’intérêt « caché » dont il est le vecteur devrait faire pencher la balance en sa faveur et, comme je vais tâcher de le démontrer, il serait probablement dommageable de l’éliminer de notre gamme d’exercices.

En effet, une analyse un peu plus poussée de son fonctionnement permet de mettre en évidence des éléments qui peuvent être utilement développés pour le bénéfice global de notre discipline. En dépit des apparences, à moyen et à long terme, ces techniques se révèlent non seulement tout à fait cohérentes structurellement mais aussi véritablement susceptibles d’apporter des outils utiles à l’amélioration de l’ensemble de nos pratiques…

Des origines…

Pour des raisons historiques, les saisies « arrière » étudiées en Daïto Ryu (l’école sur laquelle se fondent à peu près 90% des techniques de l’aïkido « moderne ») sont effectuées par un Uke qui, à une exception près, se présente face à Tori ou arrive derrière lui. En effet, sur les 118 techniques que compte le premier curriculum de l’école Hiden Mokuroku (« Programme Secret »), une seule voit Uke arriver latéralement.

Ces formes de travail s’apparentent donc à des situations proches de situations militaires de type « commando », l’attaquant visant à éliminer ou contrôler une sentinelle après une approche furtive dans le dos de cette dernière. La procédure consiste à « fixer » le plus rapidement possible l’adversaire via une « immobilisation debout » de type Kubi-Shime, avant de procéder à un égorgement à l’aide d’une arme blanche, ou, à défaut, à un « embrochage » au niveau des reins, de la rate ou du foie.

Bien sûr, en Aïkido, il sera toujours utile de se référer aux formes en Go No Geiko, issues du Daïto Ryu, ces approches « primaires » du travail, afin de savoir comment procéder au mieux si jamais l’on devait se retrouver prisonnier d’une telle « immobilisation debout ». A priori, dans le cadre du développement de Zanshin, l’attention à notre environnement devrait limiter le besoin de recourir à de tels exercices (cette situation est censée ne jamais se produire pour un aïkidoka « vigilant » ) mais comme il est toujours plus prudent de s’entraîner à reconnaître et à fréquenter les situations les plus compliquées mieux vaut prévenir que guérir et… mourir ! Apprendre donc à gérer cette première gamme d’exercices statiques sur le tatami (comme lorsque l’on est « immobilisé ») avant de passer à des applications plus dynamiques n’est probablement pas superflu. Le but le plus important de notre pratique restant avant tout de survivre dans le cas peu probable où nous serions confrontés à des situations d’attaques arrière dans la rue, le pragmatisme doit rester de règle.

À notre époque…

De nos jours, en Aïkido, le travail escompté lors d’un passage de grade est à effectuer en Ju No Geiko (voire en Ryu No Geiko) et Ushiro Waza n’y fait pas exception. Sa mise en œuvre est quasi systématiquement effectuée par le biais de saisies, l’unique exception étant représentée par Eri dori qui laisse à Uke une main libre susceptible de frapper Tori (comme c’est d’ailleurs également le cas en Daïto Ryu).

En dépit de son apparence « moderne », l’une des explications avancées pour justifier cette forme de déclenchement des attaques en Ushiro Waza est à rechercher dans l’Histoire nippone d’avant l’ère Meiji, lorsque les Samouraïs portaient encore le sabre à la ceinture.

L’argument fourni est loin d’être incohérent puisqu’il consiste à dire que, à l’époque médiévale, un adversaire « désarmé », sûrement un peu fou ou désespéré, pouvait songer à tenter d’invalider le dégainement du sabre de son ennemi en essayant de bloquer ses bras le mieux possible.

Pour ce faire, il essayait de contrôler la main droite de Tori (censée dégainer en premier) avant de passer derrière ce dernier pour le neutraliser… en espérant être assez rapide pour pouvoir le faire. L’opération pouvait cependant s’avérer plutôt risquée car se hasarder à attaquer par derrière était, on le conçoit aisément, au moins aussi dangereux que d’être attaqué…

Cette justification ne tient d’ailleurs théoriquement la route que si l’on part du principe que les origines de l’Aïkido sont à rechercher dans le Japon médiéval. Par contre, si l’on veut voir dans notre pratique une « création » plus récente, elle ressemble plutôt à une interprétation à posteriori… Peut-être que, en ce qui concerne les « éclaircissements » régulièrement apportés quant aux origines de notre discipline, la réalité se situe en un juste milieu, entre une vision probablement un peu trop passéiste et un réductionnisme visiblement un peu trop contemporain.

L’influence de certains éléments issus du passé martial japonais se montre de façon suffisamment palpable dans nos approches pour que le doute ne soit pas permis même si des influences plus récentes y sont aussi visibles de façon concurrente.

Avant toute tentative d’analyse théorique, il semble honnête de reconnaître que, même si l’on peut s’interroger sur la validité des explications quant à la mise en œuvre de leur « introduction » technique, ces exercices « arrière » tentent de proposer des outils qui pourraient se montrer utiles dans un cadre combatif plus général. Leur principal intérêt ne réside en effet pas uniquement dans leur efficacité directe (se défendre contre une agression par l’arrière) mais dans la capacité que Tori peut ainsi développer dans le guidage du corps d’Uke autour de lui, que ce soit sous des angles latéraux ou arrière.

Pour qu’une telle éducation au guidage puisse s’enclencher, on veillera à inciter Tori à prendre d’abord, avant le début de la technique – une position de garde statique, bras avant en extension à un niveau médian. Pour pénétrer dans la sphère de Tori, Uke devra alors, soit contourner ce « bras obstacle », soit le repousser au mieux en tentant d’exercer sur lui une pression latérale ou abaissante. Le but d’une telle manœuvre sera pour lui d’éliminer la gêne provoquée par ce bras lorsqu’il tentera de pénétrer dans le « territoire » de Tori.

Par sécurité, il devra rapidement faire suivre cette première pression d’une saisie de la main, du coude, de l’épaule… Tori devra alors à son tour s’adapter à cette tentative de domination territoriale en incitant Uke à passer derrière lui. Pendant ce mouvement, Tori doit veiller à conserver le contrôle d’Uke lors de sa tentative de contournement. Voyant une ouverture se créer, Uke se déplacera en passant derrière Tori en un mouvement rotatif afin de tenter d’effectuer une saisie avec sa seconde main dans le but d’invalider la partie encore libre de son adversaire (son bras, son poignet, son coude, son épaule, son col ou encore son cou via un étranglement). Tori part donc d’une posture statique, mais non rigide, avant de mettre en mouvement un effacement dynamique afin de gérer au mieux les déplacements d’Uke.

Cette façon de procéder permet d’éclairer deux des principes sous-jacents aux moyens à mettre en œuvre pour canaliser les mouvements d’Uke. En fait, pour Tori, la compétence à développer consiste ni plus ni moins à apprendre à gérer un adversaire sortant de son champ de vision d’un côté de son corps pour l’amener à réapparaître de l’autre côté de celui-ci.

Ces attaques arrière visent donc significativement à enseigner à l’apprenant les moyens de faire passer son agresseur de la droite vers la gauche et vice-versa en modifiant les angles et positions de son propre corps. Une telle approche pousse d’une part le pratiquant à conceptualiser les principes en action et, d’autre part, le conduit à développer ses capacités de perception afin d’apprendre à mieux appréhender ce que l’on ne voit pas, ce qui est indiscernable puisque derrière soi.

Bien sûr, cette démarche doit rester pragmatique, les sensations à développer n’étant pas ésotériques mais proprioceptives. On remarquera au passage que des entraînements de ce type n’existent plus dans les autres arts martiaux, devenus sportifs (judo, karaté ou autres…). En ces temps de baisse des effectifs de nos dojos, ils peuvent donc présenter quelque intérêt pour d’éventuelles recrues…

La capacité qu’Ushiro Waza est donc censé nous faire développer est celle d’une disponibilité à des attaques arrivant éventuellement de face mais surtout de côté ou de l’arrière. En fait, il s’agit d’amener les pratiquants à un degré de conscience qui les rendra capables de « voir » derrière eux comme s’ils avaient des yeux derrière la tête.

L’enseignement qui est à retirer d’une telle pratique ressort de la gestion de l’inconnu, de l’aiguisage d’une sorte de sixième sens apprenant à capter l’intention de l’agresseur avant que son attaque ne soit complètement aboutie voire complètement conceptualisée.

Pour revenir sur l’idée de Zanshin évoquée plus haut, il s’agit à terme d’apprendre à être capable de s’adapter instantanément à l’inattendu, d’abord sur un tapis puis, éventuellement, dans la « vraie » vie.

En Aïkido, ce type de perception de l’espace ne se trouve pas uniquement dans les exercices en Ushiro Waza puisque, dès le début de la pratique, il s’étudie dans diverses facettes de nos entraînements. Il est par exemple, très tôt attendu du pratiquant qu’il s’accoutume aux Ushiro Ukemis, ces roulades qui apprennent à partir vers l’arrière sans vraiment voir ce qui s’y trouve. Il est à remarquer également, de façon certes plus discrète, dans certaines des situations rencontrées lors de l’entraînement aux randoris… avec des adversaires arrivant de plusieurs directions, parfois conjointement. Une autre approche visant à développer entre autres la perception périphérique se rencontre également dans la position Hanmi Handachi Waza. Et puis, d’une façon décalée, des aspects similaires du « contrôle » de l’espace périphérique sont à repérer dans certains des entraînements au Bokken ou au Jo. En clair, les études en Ushiro Waza sont donc loin d’être déconnectées des procédures pédagogiques d’autres aspects de notre discipline…

Les deux versions que je vais évoquer peuvent bien sûr accepter des variations, à la marge.

Pour décrire au mieux la première forme à prendre en compte dans ce genre de travail, si l’on conçoit que le travail en Ushiro Waza consiste avant tout à apprendre à Tori à faire passer son attaquant de la droite de son corps à sa gauche, et vice-versa, lorsque Uke saisit le poignet droit de Tori, (qui est alors classiquement en position Aï Hanmi) celui-ci choisit d’avancer dans le même temps sa jambe arrière (la gauche) comme s’il allait effectuer une entrée en Irimi sur le corps d’Uke en Aï Hanmi Kataté Dori.

Ce déplacement ambitionnera de motiver un mouvement similaire d’Uke en un déplacement « miroir ».

Pour inciter Uke à avancer, Tori pourra soit le pousser au niveau du coude (en une sorte d’Ude Kime « Nage ») soit lui menacer le visage / la gorge afin de l’amener à avancer sa jambe arrière (en l’occurrence sa gauche également) pour se protéger et tenter de contrôler à son tour l’autre bras de Tori par l’arrière en lui saisissant le poignet gauche (ou le coude, l’épaule, le col, la gorge…).

Cette approche en Irimi/Omote présente deux avantages principaux.

D’abord elle est conforme à l’idée qu’un enseignant d’art martial devrait rapidement mettre à la disposition de « ses » débutants les moyens d’assurer leur sécurité au mieux lorsque ceux-ci rejoignent sa discipline.

Pour ce faire, il est incontournable d’aider ces derniers à reconnaître le danger et à accepter de le fréquenter dans le dojo, le but d’une telle démarche étant de diminuer un éventuel effet de surprise contre productif si jamais une véritable agression devait se produire en dehors de l’entraînement.

Cependant, s’il faut, de manière précoce, enseigner des mouvements permettant très vite de se défendre au mieux en situation réelle, il ne faudrait pas que l’apprentissage se cantonne pour autant à faire croire à un mode uniquement défensif face à un attaquant restant dominant.

En clair, à terme, ne penser qu’à se défendre pourrait devenir négatif pour le pratiquant, celui-ci ayant tout intérêt à se forger parallèlement un moral de gagnant (ce qui sous-entend qu’il ne faut pas limiter l’apprentissage à des formes trop proches du principe de l’échappatoire). Évidemment, avec le temps, il faudra également montrer comment un vrai principe d’évitement, et non une fuite due à la peur, peut se révéler intéressant à travailler quand il est mis en place intelligemment.

À l’évidence, il ne s’agit nullement de s’avancer candidement vers l’attaquant en se mettant en danger mais bien d’employer les outils fondateurs que l’Aïkido fournit, en l’occurrence, Irimi.

Il faut donc que l’apprenant comprenne son rôle, sa mission et utilise les mécanismes biomécaniques et théoriques de notre discipline afin de peaufiner l’acquisition des bases.

Ensuite, on pourra remarquer que cette première forme d’enclenchement des techniques sur Ushiro Waza (en Irimi/Omote) participe à la mise en place d’un apprentissage qui va aider l’apprenant à vérifier l’importance du guidage « entrant » via la contrainte exercée par la main de Tori sur le coude d’Uke (ou par la menace vers la tempe, la carotide ou encore les côtes…).

Ce sont ces pressions ou intimidations ciblées qui pourrons aider Tori à faire se déplacer Uke.

L’enseignement que l’on peut retirer de tels entraînements est à repérer dans la recherche de l’adaptabilité, de la mobilité et des capacités d’association et de dissociation des parties de son corps…

À terme, une fois les principes techniques acquis, le pratiquant pourra constater l’intérêt d’un autre élément, caché de prime abord, qui consistera à faire croire à l’attaquant qu’on lui fournit des appuis stables… avant de les lui retirer.

Tori pourra de la sorte développer sa capacité à déstabiliser Uke pendant ses déplacements.

Une fois cette première forme d’entrée « domestiquée », il sera nécessaire d’en compléter l’étude en en travaillant une seconde qui peut paraître un peu plus théorique lorsque l’on commence à l’aborder mais qui se révélera cependant également très formatrice à terme. J’appellerai arbitrairement cette étape celle du « Taï Sabaki aspirant ».

C’est une approche qui peut être conçue d’au moins deux manières.

Il s’agira tout d’abord d’un guidage « aspirant » du déplacement d’Uke via une connexion fine entre les bras avant des deux partenaires. Conjointement avec ce contact, Tori visera à libérer l’espace en réalisant un Okuri Ashi, en un effacement de biais devant Uke pour que ce dernier ne rencontre pas d’obstacle dans son avancée et soit tenté de le contourner.

Lors de la première étape de la procédure, lorsque Tori voudra commencer à effectuer ce « Taï Sabaki aspirant », il devra prendre en considération que, pour pouvoir se rapprocher de lui et pénétrer dans sa garde (comme cela a été évoqué plus haut) Uke devra de son côté trouver les moyens d’abaisser le bras avant de son adversaire.

Lorsque Uke s’engagera dans cette action, Tori fera alors « semblant » d’accepter la pression exercée en abaissant progressivement son propre bras de manière à conserver la connexion qui se sera créée, dans le but de mieux guider le bras d’Uke (autant que possible à son insu).

Il s’agira alors pour lui de peaufiner la gestion synchronisée de son mouvement avec celui de son partenaire. En abaissant ce bras, le but de Tori sera d’amener Uke à avancer son pied arrière par compensation.

Tori devra alors laisser penser à Uke qu’il va aisément parvenir à saisir l’autre bras de Tori en passant derrière lui. Pour que cette opération soit possible Tori devra, dans un premier temps, s’effacer conjointement par un mouvement de pas glissants (Ushiro Okuri Ashi évoqué plus haut) effectués en diagonale arrière, à l’opposé de la position qu’Uke occupe au début de la technique.

L’idée sera de conduire ce dernier à emprunter le passage laissé libre. Dans un second temps, Tori avancera son pied arrière en diagonale avant vers l’extérieur afin de laisser la possibilité à Uke de saisir son autre poignet (coude, épaule…) sans que ce dernier puisse pour autant s’y accrocher ou le bloquer.

La clef de la réussite résidera, comme toujours, dans la gestion exacte du tempo des mouvements d’Uke. Le dessin que les pieds d’Uke traceront sur le sol sera en forme de V majuscule.

Concernant la phase de création de vide, cela sera en fait beaucoup plus simple à effectuer qu’à expliquer par écrit ! Toujours dans un esprit de synchronisation rigoureuse, cette phase sera à enclencher au moment où la première saisie d’Uke débutera.

Cependant, au lieu de procéder en faisant obstacle à la pression d’Uke, Tori, dès le contact établi relâchera intelligemment et progressivement son bras de lui-même (« de l’intérieur » c’est-à-dire en se détendant mais sans s’abandonner, ni psychologiquement, ni physiquement !).

Son but sera de déséquilibrer Uke en créant une sorte de vide. Le déplacement alors effectué ne diffèrera pas de celui expliqué pour la version du « Taï Sabaki aspirant », c’est-à-dire le mouvement en V évoqué, mais il devra se mettre en place de manière encore plus coordonnée que dans la première forme (en suivant le principe de Ri-aï).

Une telle approche présentera également l’avantage de permettre des mouvements amenant à la conscience des concepts d’ouverture et de fermeture du corps de façon associée entre Uke et Tori.

La suite des opérations pourra grandement varier en fonction des techniques que l’on désirera effectuer. On pourra par exemple envisager la création d’un vide vertical dans Ikkyo ou bien aborder la notion d’escamotage du corps pour Shiho Nagé ou Koté Gaeshi…

Le succès des techniques qui suivront viendra bien sûr de la bonne organisation des premières étapes des techniques, phases qui sont régulièrement imprécises et bâclées (lors des passages de grades…) par manque de réflexion quant aux aspects théoriques et biomécaniques sous-jacents à un travail en Ushiro Waza cohérent.

Pour résumer les quelques réflexions qui précèdent, ce qu’il faudra travailler via les types d’exercices proposés – au-delà des aspects purement techniques, ce sera donc la mise en route et la « domestication » d’une vision périphérique la plus ample et la plus disponible possible. L’appropriation d’une telle compétence pourra progressivement donner accès à une perception plus intuitive de l’espace, faculté qui est l’un des outils fondamentaux susceptibles de servir utilement à une réalisation harmonieuse de l’ensemble de nos pratiques.

Au titre de la nomenclature envisageable voici la liste des saisies et « ceinturages » arrière potentiels :

Ryote Dori, Ryo Hiji Dori et Ryo Sode Dori, Ryo Kata Dori, Katate Dori Kubi-Shime, Haga Iijme (ceinturage « serré » à bras le corps) mais aussi Uwate Dori (encerclement par-dessus les bras), Shitate Dori (par-dessous les bras), Ude Dori (sous les bras) sans oublier les éventuelles prises par les cheveux, la nuque, etc. Jean-Marc Chamot

Le lexique de l'Aïkido

Heureusement, une représentation visuelle des mots utilisés est bien souvent largement suffisante : par exemple shomen uchi évoque à tout pratiquant d’aïkido une attaque bien précise.

C’est pourquoi je me propose de vous lister ci-après le vocabulaire que les pratiquants d’aïkido emploient communément et de tenter de donner un sens plus précis à quelques-uns d’entre eux. La connaissance de quelques mots de base suffit d’ailleurs à comprendre beaucoup de termes spécifiques à l’aïkido.

Cependant, cette liste des mots présentés ici n’est pas exhaustive, loin s’en faut. Le but premier de ce petit dictionnaire est de permettre de mémoriser plus facilement ces termes en les voyant écrits.

Termes de base

Ki : Energie

Kokyu : Respiration, puissance respiratoire Ko=expiration, kyu=inspiration).

Hara : Centre vital (ventre).

Tori (nage, ou shite) : Celui qui exécute la technique.

Uke : Celui qui subit la technique.

Seiza : Position de repos, à genoux.

Taï Sabaki : Déplacement du corps (Taï = corps, sabaki = esquiver, déplacer).

Tenkan : Déplacement circulaire sur un pivot.

Irimi : Déplacement direct vers le centre (Iri = centre).

Omote : Positif (en passant devant).

Ura : Négatif (en passant derrière).

Tachi waza : Travail debout.

Suwari waza : Travail au sol.

Hammi handachi waza : Travail à genoux avec uke en position debout

Kaeshi waza : Travail de contre techniques (Les contre techniques ne doivent être enseignées qu’à partir du moment où l’élève a acquis une bonne connaissance de l’ensemble des techniques de base, c’est-à-dire plus ou moins au niveau du 3ème dan. Toute tentative de les enseigner trop tôt risquerait de désorienter un pratiquant dont la compréhension de l’Aïkido est encore précaire.)

Henka waza : Travail d’enchaînements et de variations.

Jo nage waza : Travail de projections avec un jo sur uke.

Jyu waza : Travail libre en fin de cours.

Jiu waza (Ju waza) : Travail de souplesse = Ju no geiko (jiu ou ju = souplesse).

Bukki waza : Travail aux armes.

Suburi : Exercice de frappes répétées au boken.

Shikko : Déplacement à genoux.

Tsugi Ashi : Marche glissée.

Ukemi : la chute.

Kyu : Grade décerné avant les dan.

Kokyu Ho : Exercice d’expansion de l’énergie interne par la respiration.

Bokken : Sabre en bois.

Jo : Bâton (1,28m).

Tanto : Couteau.

Hakama : Pantalon ample et plissé porté par dessus du pantalon.

O Sensei : Ce terme désigne Maître Morihei Ueshiba (fondateur d’Aïkido).

Sensei : Professeur (ou simplement l’Ancien).

Fuku Shidoin : Aide-Instrusteur.

Shidoin : Instrusteur.

Shihan : Maître.

Mudansha : Les grades de Kyu (de Ro kyu à Ik kyu = 6ème kyu à 1er kyu).

Yudansha : Les grades de Dan (à partir de Sho Dan = 1er Dan).

Dojo : Salle où l’on pratique les arts martiaux

Kamiza : Partie du dojo où est placé le portrait de O Sensei.

Anatomie

Taï : Corps

Men : Tête

Kubi : Cou

Eri : Col

Mune : Poitrine

Kata : Epaule

Ude : Bras

Hiji : Coude

Sode : Manche

Kote : Poignet

Tekubi : Poignet (Cou de la main)

Te : Main

Hara : Ventre

Koshi : Hanche

Hiza : Genoux

Ashi : Pied

Saisies et attaques

Saisies de face

Aï hanmi katate dori : Saisie du poignet homologue.

Gyaku hanmi katate dori : Saisie du poignet opposé.

Kata dori : Saisie de l’épaule.

Ryote dori : Saisie des deux poignets.

Ryo kata dori : Saisie des deux épaules.

Katate ryote dori (Morote dori) : Saisie d’un poignet à deux mains.

Hiji dori : Saisie du bras au niveau du coude.

Sode dori : Saisie de la manche au niveau du bras.

Sode guchi dori : Saisie de la manche au niveau du poignet (Le revers de la manche).

Kosa dori : Saisie du poignet homologue (Aï hammi) et atemi au visage avec l’autre main.

Mune dori (Muna dori) : Saisie du kimono au niveau du poitrine.

Eri dori : Saisie du revers du kimono.

Rioerijime : Saisie le col à deux mains croisées (étranglement).

Saisies arrières

Ushiro ryote dori : Saisie arrière des deux poignets.

Ushiro ryo hiji dori : Saisie arrière des deux coudes.

Ushiro Sode dori : Saisie arrière des deux manches au niveau du coude.

Ushiro ryo kata dori : Saisie arrière des épaules.

Ushiro eri dori : Saisie arrière du col.

Ushiro kubi shime dori : Etranglement arrière et saisie d’un poignet.

Ushiro haga hijime : ceinture par derrière au niveau du poitrine.

Saisies par plusieurs personnes

Ninin dori (Futari dori) : Travail avec deux uke qui attaquent en même temps.

Taninzu gake : Prise par plusieurs personnes en même temps.

Ran dori : Travail libre (ran = libre, désordre, dori = saisie).

Attaques

Shomen uchi : Coup sur la tête venant du haut.

Yokomen uchi : Attaque latérale à la tête.

Jodan tsuki : Coup de poing de face au visage.

Chudan tsuki : Coup de poing de face au ventre (au niveau du plexus solaire).

Gedan tsuki : Coup de poing de face niveau bas.

Men uchi : Coup direct au visage avec du tranchant de la main.

Kata dori men uchi : Saisie d’une épaule et men uchi.

Yoko gedan tsuki : Attaque latérale basse en remontant (avec couteau).

Yoko tsuki : Attaque haute du revers du bras.

Coups de pieds

Mae gaeri : Coup de pied de face.

Mawashi gaeri : Coup de pied latéral.

Ura mawashi gaeri : Coup de pied circulaire en revers.

Techniques

Uchi : en entrant sous le bras.

Soto : à l’extérieur du bras).

Ikkyo ( ude osae ) : 1er principe (contrôle du bras par écrasement au niveau du bras).

Nikyo ( kote mawashi ) : 2ème principe (contrôle du poignet par rotation interne).

Sankyo ( kote hineri ) : 3ème principe (contrôle de l’épaule par torsion du poignet).

Yonkyo ( tekubi osae ) : 4ème principe (contrôle point sensible du bord radial du poignet par écrasement de la branche superficielle du nerf radial)

Gokyo ( ude nobashi ) : 5 ème principe (contrôle par élongation du bras).

Projections

Iriminage : Projection avec une main à la nuque et l’autre devant le visage en dessous du menton.

Shihonage : Projection par enroulement du bras de uke en passant dessous.

Kote gaeshi : Projection ou contrôle du bras par rotation externe sur le poignet.

Kaiten nage : Projection en forme de roue, en forme de rotation

Tenchi nage : Projection ciel – terre.

Koshi nage : Projection par la hanche.

Kokyu nage : Projection par la respiration.

Rioerijime kokyu nage : Projection sur une saisie le col à deux mains croisées (étranglement).

Ude kime nage : Projection par action sur le bras au niveau du coude.

Hiji kime osae : clé sur le bras au niveau du coude.

Ude garami : clé de bras en flexion au niveau du coude avec contrôle par les mains

Juji garami : Projection les bras croisés.

Aïki otoshi : Projection en ramassant les jambes (otoshi = renversement).

Ushiro Kiri otoshi : Projection en tirant les épaules vers le bas en arrière.

Sumi otoshi : Projection par une chute de coin.

Aïki nage : Projection en faisant passer uke derrière soi.

Ura nage : Projection en passant le bras au dessus de la tête de uke

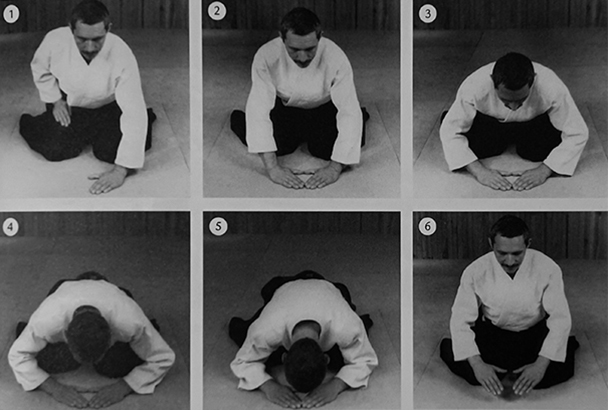

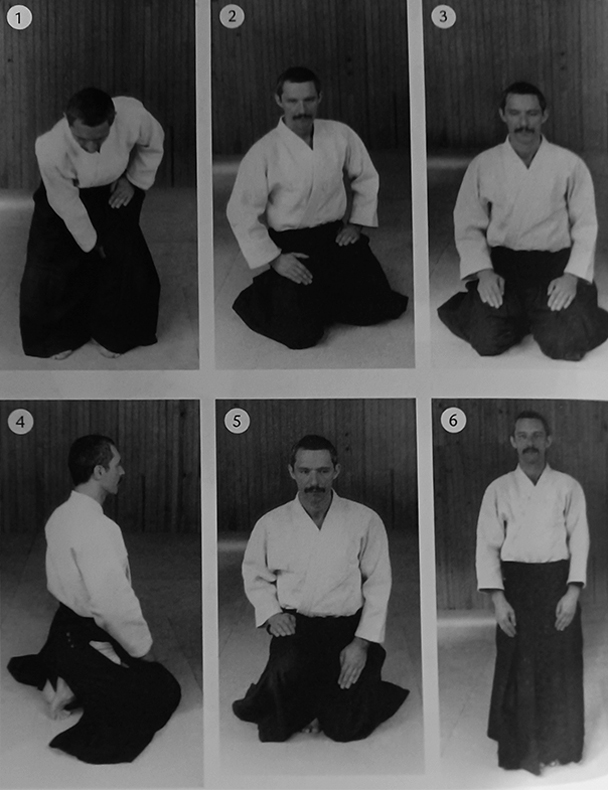

Echauffement traditionnel

et préparation physique

et préparation physique

Mitama Shizume (expiration "forcée")

Cet exercice à pour fonction de réunifier le corps et l’esprit avant la pratique. On se déconnecte du monde extérieur pour commencer une unification nécessaire à la pratique. On laisse de côté ses soucis à l’expire et on s’emplit de soi à l’inspire. Mitama Shizume a le sens de : « le dos est chargé du passé éternel, le ventre est chargé du futur. Donc, en étant debout, je développe ma propre conscience, la confirmation de ma propre identité pour accomplir mon destin. » Pour pratiquer cet exercice on se met debout (Maitre Tamura le pratique aujourd’hui en seiza mais l’objectif reste le même) avec les pieds écartés d’un demi pas chacun, les bras le long du corps droit, la colonne vertébrale droite, le menton droit et rentré. Ensuite on expire en se baissant le plus droit possible pour vider peu à peu ses poumons mais surtout son tanden (à 4 cm sous le nombril). Les mains se ferment sur ce mouvement avec le pouce à l'intérieur (on serre les poings) mais sans forcer pour ne pas bloquer le ki (l’énergie). Le poids repose sur l’avant du pied et le périné est contracté. Ensuite on remonte sur l’inspiration pour reprendre la position droite initiale. On pratique ce mouvement 4 fois de suite.

Torifune

C’est une sorte de rameur debout. Ce mouvement symbolise celui réalisé par les âmes des morts pour traverser le fleuve sacré. En aïkido, il sert à éduquer le ki et à le faire circuler dans tout le corps. On est toujours debout les pieds écartés (cf exercice précédent). On regarde vers la gauche tout en avançant le pied gauche. Les bras se tendent à la façon d’un rameur (poings fermés) mais le mouvement doit partir de la hanche. On pousse un « Ei » en se penchant en avant , puis un kiaï « Ho » en revenant à la position d’origine. On réalise cet exercice une dizaine de fois puis on fait des vibrations. Ensuite on passe au côté droit en accèlérant les mouvements d’avancée-reculée et en poussant le kiai « Eï-Sa, Eï-Sa ». On refait les vibrations avant de refaire encore plus rapidement le kiaï « Eï- Eï » sur le pied de départ (gauche).

Furitama

Cet exercice de vibration est un exercice purificatoire shintoïste que l’on pratiquait sous des cascades d’eau (comme celle que l’on trouve à Iwama). On parle de misogi externe On est toujours debout, les pieds distants de la largeur des épaules. On joint les mains (droite par dessus la gauche). Dans le creux formé entre les mains il faut imaginer une boule d’énergie qui doit croître lors du déroulement de l’exercice. On secoue alors ses mains qui sont au niveau du hara de manière à faire vibrer tout le corps. (Des pieds à la tête via la colonne vertébrale). On fait cet exercice en se concentrant sur le “troisième oeil” (c’est à dire entre les sourcils) en alternance avec Torifune. On le réalise donc 3 fois. Remarque : normalement, on doit répéter les mots sacrés qui invoquaient la divinité de la cascade : « Harae-do-no-Okami »

Otakebi

Otekabi consiste, mains à hauteur du front, doigts entrelacés, paumes et doigts vers le bas à pousser le kiai "EI" en resserant et en amenant avec force les mains vers le bas. Le but de cet exercice est d’amener une forme d’autosuggestion qui provoque le rassemblement subit de toute les énergies

Te Kubi Dosa

Assouplissement et renforcement de l’articulation des poignets en exécutant sur soi-même d’abord à gauche (côté du coeur), puis à droite: Ikkyo, Nikkyo, Sankyo et Kote Gaeshi

Tai-No Henka

Mouvements du corps : lkkyo Dosa debout droit, les jambes légèrement écartées, mettez vos mains bien à plat sur votre ventre entre le nombril et le pubis. Dans un état de concentration totale, inspirez, descendez l’air dans votre ventre pour le garder en vous une à deux secondes, puis en avançant la jambe gauche, montez les mains au dessus de votre tête en expirant. Les talons doivent rester collés au sol poussez vers la terre avec la jambe arrière. Le centre Seika Tanden est fort, les doigts sont allongés sans être trop tendus, le rayonnement du Ki, Kinonagare parcourant votre corps pour s’échapper par vos doigts. Le petit doigt en particulier est fort et empli de la puissance du Ki.

Aujourd’hui, notre pratique de l’Aïkido, même si elle est régulière, est beaucoup moins intense, soit entre deux à quatre cours de une ou deux heures par semaine (plus de 4 pour les plus téméraires). Les contraintes horaires ne permettent pas aux enseignants d’assurer une préparation physique avancée durant les cours. Il devient alors important de la faire en plus de notre pratique martiale.

Ashi / Koshi

Kacem Zoughari, expert en histoire des Arts Martiaux Japonais, a expliqué qu’autrefois, on prêtait attention à un élément précis pour estimer la valeur des futurs soldats : Ashi / Koshi, autrement dit, les jambes et les hanches. Parfois, on se contentait même des jambes.

En matière de préparation physique, la musculation des jambes est primordiale. Elles supportent votre corps, sont le garant de votre stabilité en supportant votre poids. Mais surtout, elles sont votre moyen de locomotion. Or, en combat, il faut être mobile.

Si il vous arrive de regarder des affrontements codifiés comme le MMA, vous remarquerez qu’au bout d’un certain nombre de rounds, les combattants baissent leur garde. Certes, c’est une fatigue musculaire qu’il est difficile à gérer. Mais, avez-vous remarqué qu’avant cette baisse de vigilance, ils ont d’abord réduit leurs déplacements ? Pourquoi ? Parce que les membres inférieurs sont de vraies pompes à énergie qui abritent nos muscles les plus gourmands (mais aussi les plus puissants) et c’est pour cela qu’elles perdent rapidement en capacité. Pire encore, lorsqu’on pratique une activité sportive non compétitive, on néglige la musculation des jambes, car ce sont des muscles moins visibles, qui ont moins d’impact social que les pectoraux par exemple.

Alors comment faire pour renforcer vos muscles des jambes ? Il y a bien sûr la façon statique de le faire, comme le propose André Cognard, expert en Aïkido Kobayashi : tenir une posture comme le cavalier pendant un moment, voire un très long moment. Personnellement, je trouve cette méthode intéressante, car elle va améliorer votre capacité à supporter des positions inconfortables, et, si vous pratiquez cela régulièrement et intelligemment, votre fluidité dans le mouvement en sera grandement améliorée.

Cependant je trouve une limite à cela, car on n’y travaille pas l’explosivité, à savoir la capacité de votre muscle mais aussi (et surtout) de vos connexions neuromusculaires de passer de 0 à 100 en une fraction de secondes.

Pour cela, il est intéressant de travailler avec des mouvements dynamiques (par exemple en descendant doucement sur vos squats et en remontant très vite, ou en sautant). Il est aussi extrêmement pertinent de travailler sur la pointe des pieds en focalisant votre attention sur l’utilisation du gros orteil.

De manière très pragmatique, vous pouvez entraîner muscler vos jambes au quotidien, en montant les escaliers. “Il est possible d’utiliser l’immobilité en posture : trente minutes de kiba dachi ou de ritsuzen tous les jours sont une bonne base, à laquelle on peut y ajouter un sabre en jodan (garde haute).”

Le cardio, ou entraînement foncier, indispensable à votre préparation physique

Pourquoi développer son cardio ?

Tout d’abord, si votre capacité cardiaque est très mauvaise, vous ne pourrez pas vraiment profiter des leçons que vous recevez, car vous serez vite essoufflé. Par ailleurs, travailler votre cardio vous permet une meilleure récupération générale. Autrement dit, vous aurez moins de courbatures et de fatigue latente, et vous pourrez vous entraîner plus de fois dans la semaine.

Comment développer votre cardio ?

C’est un travail relativement simple : faites des exercices à intensité modérée mais continue pendant au moins 30 minutes au minimum 2 fois par semaine. Certes, vous pouvez pratiquer la course à pied ou la natation, mais il existe d’autres possibilités. En voici quelques-unes, certainement plus adaptée à la pratique de l’aïkido :

• La corde à sauter : pratique, peu encombrante, vous pouvez l’utiliser un peu partout, en travaillant essentiellement sur la pointe des pieds cela vous permet de travailler les mollets, qui sont très impliqués dans l’explosivité.

• Le sac de frappe : cela permettra de travailler vos attaques et vos déplacements tout en travaillant votre cardio. Voici des idées d’exercices que vous pouvez faire : un mouvement par frappe, utiliser un métronome et faire un mouvement par clic du métronome, faire un nombre de mouvements sur un temps donné.